Рабочие войны: отзыв о книге Флэнагана - Узкая дорога на дальний север

"Подобно всем величайшим преступлениям, этого будто бы и не происходило вовсе. Страдания, смерть, горе, подлая, жалкая бесцельность чудовищных мук такого множества людей ─ все это, может, и существует-то лишь на этих страницах да еще на страницах немногих других книг".

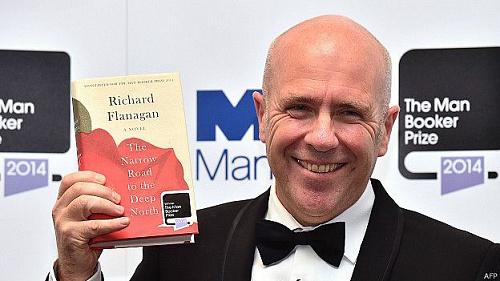

В конце 2014 года решением жюри Букеровской премией был награжден писатель Ричард Флэнаган за роман "Узкая дорога на дальний север". Герой книги ─ австралийский хирург Дорриго Эванс, национальный герой, ветеран Второй мировой войны. Впрочем, Эванс врач, и потому в военное время занимался самым антивоенным делом на свете: спасал жизни. В том числе тех, кому вместо полей сражений судьба уготовила узкую и длинную, уложенную на костях Дорогу смерти.

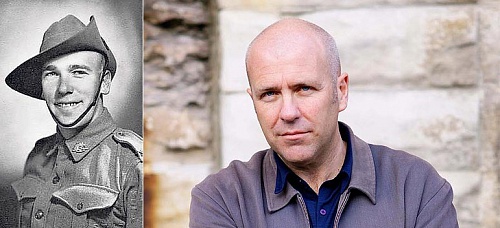

Дорриго Эванс не историческая персона. Однако открывает роман посвящение "заключенному san byaku san jū go" ─ заключенному №335, отцу писателя, узнику японского концлагеря и участнику строительства печально известной железной дороги между Бангкоком и Рангуном. По правила лагеря, пленные на перекличке называли свои номера по-японски. "Я буду помнить эти цифры до тех пор, пока у меня есть хоть крупица памяти", ─ говорил Арч Флэнаган.

В 1943 году после невнятной военной кампании с участием австралийцев последовало еще более невнятное ее продолжение: бойцы были переброшены из Сирии в Юго-Восточную Азию, вступили в бой с силами японского императора и по стратегическим соображениям вскоре получили приказ сдаться в плен. Командиры, очевидно, заботились о сохранении жизни людей, а в итоге лишь себя и спасли. Трепетно относящиеся к иерархии японцы содержали офицеров в относительной свободе, обращались с относительным уважением, не принуждали к работе и даже платили ежедневное жалование. Зато рядовые были обречены на медленную и мучительную смерть от голода и тяжелого круглосуточного труда.

Несмотря на реванш над австралийскими полками, в 1943-м Япония проигрывала войну, уступая китайцам и союзникам. Но непреклонная вера в собственное величие поддерживала план мощным рывком покорить Азию и Индию. Уступая противникам водные пути, Япония решила наладить снабжение своих войск по суше, затеяв строительство узкоколейной железной дороги в 415 км между Сиамом и Бирмой. Безумный проект, на реализацию которого не было ни денег, ни техники, ни времени. Зато были рабы ─ военнопленные. А ничто так не укрепляет неукротимый дух империи, как тысячи, сотни тысяч рабов! Военнопленных отправили валить джунгли, класть рельсы и шпалы. На стройке в числе соплеменников оказался и военный врач Дорриго Эванс.

"Им вручили тупые топоры и прогнившие пеньковые канаты, а с ними выдали и первое задание: свалить, выкорчевать и расчистить километр гигантских тиковых деревьев, росших вдоль обозначенной железнодорожной трассы.

– Дед мой, бывало, говаривал, мол, вам, молодым, никогда не снести собственный вес, – пробурчал Джимми Бигелоу, пробуя указательным пальцем тупое и щербатое лезвие топора. – Жаль, старого пердуна здесь нет".

В святилище Ясукуни в Токио хранится "Книга душ" с именами павших во имя императора воинов: "С занесением в "Книгу душ" в этом священном месте приходит отпущение грехов в совершении всех деяний зла. Среди этого множества имен есть и имена тех 1068, кого после Второй мировой войны осудили за военные преступления и казнили. А среди этих 1068 имен казненных военных преступников есть и имена тех, кто работал на Дороге Смерти и кого признали виновным в жестоком обращении с военнопленными".

Имена несчастных, кого "рабски использовали на том фараоновом предприятии", позабыты. Книги утраченных душ не существует.

Предположительно, за год Гонки погибло до 250 тысяч азиатских военнопленных, до 60 тысяч союзников, каждый третий из 9000 отправленных на стройку австралийцев. Предположительно, потому что их жизни потеряны без счета. И без минимального оправдания: после войны "железная линия безумия" пришла в упадок.

Как рассказать о Дороге смерти? Как описать ад на земле, в котором крепкие телом и духом мужчины без еды и лекарств превращались в покрытые язвами скелеты? Ужасы кажутся слишком ужасными, очевидность ─ чересчур очевидной. Сколько имен, столько мертвых. Боль велика, рана необъятна. Флэнаган раз за разом откладывал воплощение замысла, пять раз уничтожал уже готовую рукопись и вновь брался за перо.

(отец и сын Флэнаганы)

"Самым сложным было написать книгу, которая не была бы историей отца, но при этом была бы правдой. Правдой по отношению к самому духу этих событий, этого человеческого опыта. Отец никогда не спрашивал меня, о чем я пишу, он доверял мне... Но мы много говорили о деталях. О том, какой была грязь, каким — запах гниющих от тропической язвы костей. Какой вкус у крошечной горстки вареного риса, когда ты голоден до такой степени, что голод овладевает не только твоим телом, но и твоим рассудком", ─ приводит Forbes слова писателя.

Отец не любил рассказывать о пережитом, и если вспоминал "ту Дорогу", то не столько описывал свой опыт, сколько размышлял о нем. "Я вырос, не просто зная о случившемся с моим отцом, а впитав от него то, что не сразу смог выразить на бумаге, ─ его гуманистические идеи", ─ сказал сын в другом интервью.

Таков роман Флэнагана: ход мысли здесь важнее поворотов сюжета, рассыпанного картинками-сполохами. По сути, перед нами несколько часов размышлений, обрамленных рисунками узника концлагеря и японской поэзией смерти. Для создания панорамы автор не использует удобный прием "квеста" (популярный и, признаться, несколько надуманный), порой осознанно игнорирует возможность поэксплуатировать фактуру чудовищного бытия. Без цели напугать. Зато с целью осмыслить, определившей писательский слог.

"Почему мир устроен таким образом, что цивилизация каждый день совершает преступления, за которые любой отдельно взятый человек попал бы в тюрьму до конца жизни?"

В тот день, когда Ричард Флэнаган завершил роман, его отец скончался.

****

"Беда не в том, что вы ничего не знаете о войне, молодой человек, – говорит Дорриго Эванс журналисту, возмущенному антияпонскими высказываниями ветерана. – Беда, что вы постигли всего одно. А война – это много чего".

Антагонистом Эванса выступает майор Накамура. Его не осудили за военные преступления ─ как и прототипа. Работая над книгой, писатель побывал в Японии и разыскал надзирателя лагеря, отличающегося, по рассказам отца, особой жестокостью. После разговора с бывшим японским офицером, признается Флэнаган, он не мог сесть за рукопись несколько недель.

Война ─ это много чего.

И потому отправной точкой романа являются сразу несколько событий. Дорриго Эванс пишет предисловие к книге рисунков Гая Хендрикса, запечатлевшего ужасы войны и плена, с привычной болью вспоминает погибших соотечественников. И одновременно ему преподносят в подарок сборник японских стихов смерти ─ "результат традиции, предписывающей японским поэтам, уходя из жизни, сочинить последнее стихотворение". Поэзия смерти заставляет Дорриго "перечитать собственную душу", чтобы понять последнее послание Шисуи:

Сам роман "Узкая дорога на дальний север" отсылает читателя к лирическому дневнику великого поэта Мацуо Басё "Дорога на дальний север" (или "По тропинкам Севера" в русском переводе), перекликается с ним.

Японский дух исследуется и препарируется автором… наряду с британским духом. Англичане описаны автором с крайней неприязнью ─ тем примечательнее выбор Букеровского жюри. Рассуждения о духе связаны с рассуждениями о свободе духа и свободе вообще.

Накамура остается равнодушным ко всем аргументам доктора Дорридо Эванса, пытающегося убедить лагерное руководство: гуманное обращение с пленными, недопущение их смерти принесет пользу железнодорожному строительству. Логика Накамуры иная: заключенным повезло, ведь это честь ─ умереть, исполняя волю императора.

"Железная дорога, может быть, и убивает человеков, но я не создаю человеков. Я создаю железную дорогу. Продвижение вперед не требует свободы. Продвижению вперед не нужна свобода. Продвижение вперед способно возникать по другим причинам. Вы, доктор, зовете это несвободой. Мы зовем это судьбой. С нами или без нас. Это будущее. <…> Ваша Британская империя, вы думать, что ей несвобода не нужна, полковник? Она строилась на несвободе шпала за шпалой, на несвободе мост за мостом", ─ возражает Накамура.

Столь же безмятежны в своем праве английские офицеры. Получая упомянутое жалование от "сынов солнца", они отказываются тратить деньги на пищу и помощь истощенным рядовым, считая подобное поведение порочащим британский дух "большевизмом".

"– Опять вы про то же, Эванс, – поморщился полковник Рексрот. – Вот пример того, до чего это нас доведет. Только не большевизм. <…> Как входящие в Британскую империю, как англичане мы обязаны соблюдать порядок и дисциплину, что и является той самой животворной кровью империи. Мы перенесем страдания как англичане и как англичане восторжествуем".

Получается, дух ─ категория антигуманная, то, что не спасает людей, а противодействует их спасению?

Да и дальше вдохновенных речей дело не идет: британские офицеры отнюдь не страдают, а развлекают себя театральными постановками; японские надзиратели отнюдь не принимают смерть на императорской узкоколейке или позже, предоставляя эту "честь" другим.

Теоретикам японского и британского духа противостоят австралийские "практики" с дурацкими кличками: Смугляк, Кролик, Кроха… На их долю выпадают и страдания, и смерть.

"Голодная смерть преследовала австралийцев. Она таилась в каждом поступке, каждой мысли каждого из них. Против нее они могли выставить лишь свою австралийскую мудрость, на самом деле бывшую всего лишь убеждением, еще более пустым, чем их желудки. Они старались держаться вместе, не изменяя своей австралийской сухости и своей австралийской ругани, своим австралийским воспоминаниям и своему австралийскому дружеству. Только вдруг «Австралия» стала значить меньше в поединке со вшами, голодом, бери-бери, в поединке с воровством и побоями, в поединке с еще большим рабским трудом. «Австралия» съеживалась и усыхала, теперь зернышко риса значило куда больше целого континента".

Австралия значит меньше зернышка риса. Белый халат надевают и врач, и палач. Символы пусты, теории мертвы. Лучшие герои Флэнагана не воплощают идеи, а становятся их заложниками ─ и потому особо уязвимы. Их подхватывает "нереальность", несет, катит кубарем. Кажется, что рассыпающийся в прах человек не может противостоять духу. Но человек первичен. Не он приобщается к духу, а дух рождается в нем. И потому превыше любой идеологии ─ человечность.

Примечательно, что вернувшись с войны, Дорридо Эванс все так же противостоит теоретикам духа, в том числе собственным восторженным поклонникам.

"Дорриго Эванс ненавидел добродетель, ненавидел обожание добродетели, ненавидел людей, делающих вид, будто он обладает добродетелью, или притворяющихся, будто они сами добродетельны. <…> Он не верил в добродетель. Добродетель была ряженым тщеславием, ждущим аплодисментов. Ему доставало благородства и достоинства, чтобы как раз в пороках Линетт Мэйсон находить ее наиболее восхитительно человечной".

****

Идеализация героев, преклонение перед добродетелью, протест против войны и тирании сочетается с беспамятностью общества. Кого трогают судьбы рабов Древнего Египта? Так и мученики Второй мировой войны скоро будут прочно забыты. Носитель духа ─ человек, а не империя, однако у империй большие возможности, чтобы выдать собственные интересы за новую гуманность и общечеловеческое благо.

"Господин Найто был одним из руководителей наших самых лучших ученых, занимавшихся там похожими вещами. Вивисекцией. И многим другим. Испытание биологического оружия на заключенных. Сибирская язва. Еще бубонная чума, как мне говорили. Испытание огнеметов и гранат на заключенных. Операция была грандиозной, имела поддержку на высочайшем уровне. Сегодня господин Найто весьма респектабельный человек. А почему? Да потому, что ни наше правительство, ни американцы не желают копаться в прошлом. Американцев интересуют наши разработки биологического оружия: оно помогает им готовиться к войне против Советов. Мы испытывали это оружие на китайцах, они хотят пустить его в ход против корейцев. Я говорю, людей вешали, потому что им не повезло или они были мелкими сошками. Или корейцами. Но сейчас американцам нужно делать бизнес".

А значит ─ новые империи, торжество корпоративного духа, искаженные ценности.

****

"Для <военнопленных> навсегда остались лишь два типа людей: те, кто был «на той Дороге», и все остальное человечество, которого там не было. Или, пожалуй, всего одного типа: те, кто «пережил ту Дорогу». Но, наверное, даже и так недостаточно: Дорриго Эванса все чаще и чаще преследовала мысль, что оставались только люди, которые «сгинули на той Дороге». Его пугало, что только они достигли того жуткого совершенства страдания и познания, которое делает человека полноценным".

Парадокс.

Другой парадокс: в мирное время и на войне Дорриго движут одно и то же подспудное желание познать предел, зато точки приложения силы и итоги разные.

Парадокс третий: есть надличностная сила, что торжествует над всем, но это не национальный дух, а завороженность смертью.

Вырванный из жизни, сможешь ли ты с окончанием войны вернуться к тому, что оставил? Или навсегда останешься в числе завороженных? Это один из важнейших вопросов романа "

Идея спасительного братства, завороженность смертью и печаль одиночества равно пронизывают

Заключенный №335 и Мацуо Басё ведут вдумчивый разговор.

Книги, о которых эта публикация 1 книга

-

№1 , Флэнаган Ричард21967Формально роман "Узкая дорога на дальний север", запечатлевший один из постыдных и трагических эпизодов Второй мировой войны и награжденный Букеровской премией в 2014 году, скроен по знакомому ... Читать онлайн